- イベント検索 -

- イベント検索 -

Read more...

#どちらがもったいない?物と自分

よほど特別な物なのでしょうが、もったいなくて使えないという人がいます。幼い頃、物を壊してひどく叱られたときに、自分と物とどっちが大切なんだろうと思った記憶はありませんか?茶道は名物を扱えるように自分を高めます。一流の職人は道具の手入れを欠かしません。物と人との関係は複雑です。もったいないは勿体ないと書き、勿体は本来の価値(損なわれているあるべき価値)を意味します。「もったいない精神」はケニヤ人のワンガリ・マータイ氏がその言葉と共に国連を通じて資源を大切にしようという意味で世界に広めました。大阪の商人は「始末の精神」を大切にしてきました。単純には物を始めから終わりまで使うという意味ですが、仕事や人間関係に対しても責任を全うするといった精神文化です。古今東西、物を大切にする精神はあるようです。その背景を探れば、手仕事に対する敬意や自然との共生、それらに宿ると考えられる精霊など神秘的な存在との関わり、環境保全、生活哲学として、人と過ごす時間を大切にし整える精神など様々ですが、物だけにとどまらない点で共通です。(文・正木)

#予期せぬことに対処する

若者と話す機会があって驚いたのは、大学に入ったばかりなのに、もう就職の心配をしていることです。「先の見えない」は「未来」を不安視する際の枕詞のようで、コロナ禍においてもよく聞きましたが、まるでそれ以前は見通せていたかのようで無責任だと思っていました。当たり前のことを殊更に言って不安を共有して(皆んな一緒だと)安心を得るという心理は錯覚でしかなく意味はありません。未来がどうなるかは、どうせわからないのです。なのに、未来を予測することに躍起になる人は多い印象です。どこのチームが優勝するか、くらいのことを楽しむならば良いのですが、安心の先取りを求めるような未来予想は要注意だと思います。保険会社の業績は安定していて、学生からは人気の就職先でもあります。保険会社を儲けさせるくらいならば良い方ですが、投資詐欺に遭う遠因はここにあります。若者には「未来を予測するより、予期せぬことに対処することの方が大切だし、それが求められている」と伝えました。わからないから、決めて良いのだし、そうなるように努力して、その結果に対して責任を取れば良いだけ…だと思います。(文・正木)

#目の前のことを一生懸命にやる

何をしたら良いのかがわからないという人がいます。若い人が将来について考える時に、あるいは仕事や生活にマンネリを感じ、もしくは定年退職を控えて、つい悩むことがあるようです。私は、いつも色々とやっていて、そういった人からは能天気で楽しそうに見えるのでしょう。たまに聞かれることがあります。そんな時は「目の前のことを一生懸命にやる」ことを勧めます。やっているうちに、必ず次が見えてくると思っています。目の前にある(大切な)こと(課題)に気がつき、そのように意識して取り組めるかどうかが問題なのでしょう。遠くにあるものに価値があるように感じ、身近なものの大切さを見落とすことがあります。当たり前なのにできていないことが自分の課題なのだと気付けないことも日常茶飯事です。素直に、注意深く目の前にあるモノや起きるコト、その現実をただの偶然ではないと考えながら見つめ、向き合うように心掛けています。難しく考えさえしなければやることはいくらでもあります。(文・正木)

#出会った人は味方

目の前の人を敵と味方に分けて考える人がいて、いつも苦しそうでした。競争社会ですから、それが当然だと思い込んでいるのかも知れません。常に誰かが敵ならば苦しくて当然です。その人に「戦うなら会うこともない連中と戦うべきだ」と言ったこともあります。30代の頃はいちいち突っかかってくる相手に「出会った人は味方だと思っている」と笑って言っていました。面白いもので、いつの間にか仲良くなるか縁が切れるかのどちらかになりました。この手の悩みは年齢と共に減り、それは切れる縁に構わなくなったからと言えますが、これでは薄情者のようですね。変えられるものは積極的に変えながら、変えてはならないものに気付くようになり大切にするようになった、と言った方が共感して頂けるかも知れません。40代では自分が定まってきたので相手がどうあれ気にならなくなり、50代からは本当に味方としか出会わなくなったように思います。60代に入り、切れていた縁が思いもよらぬことでまた繋がることがあります。生涯のつき合いになるかも知れない、これからの人間関係が楽しみです。(文・正木)

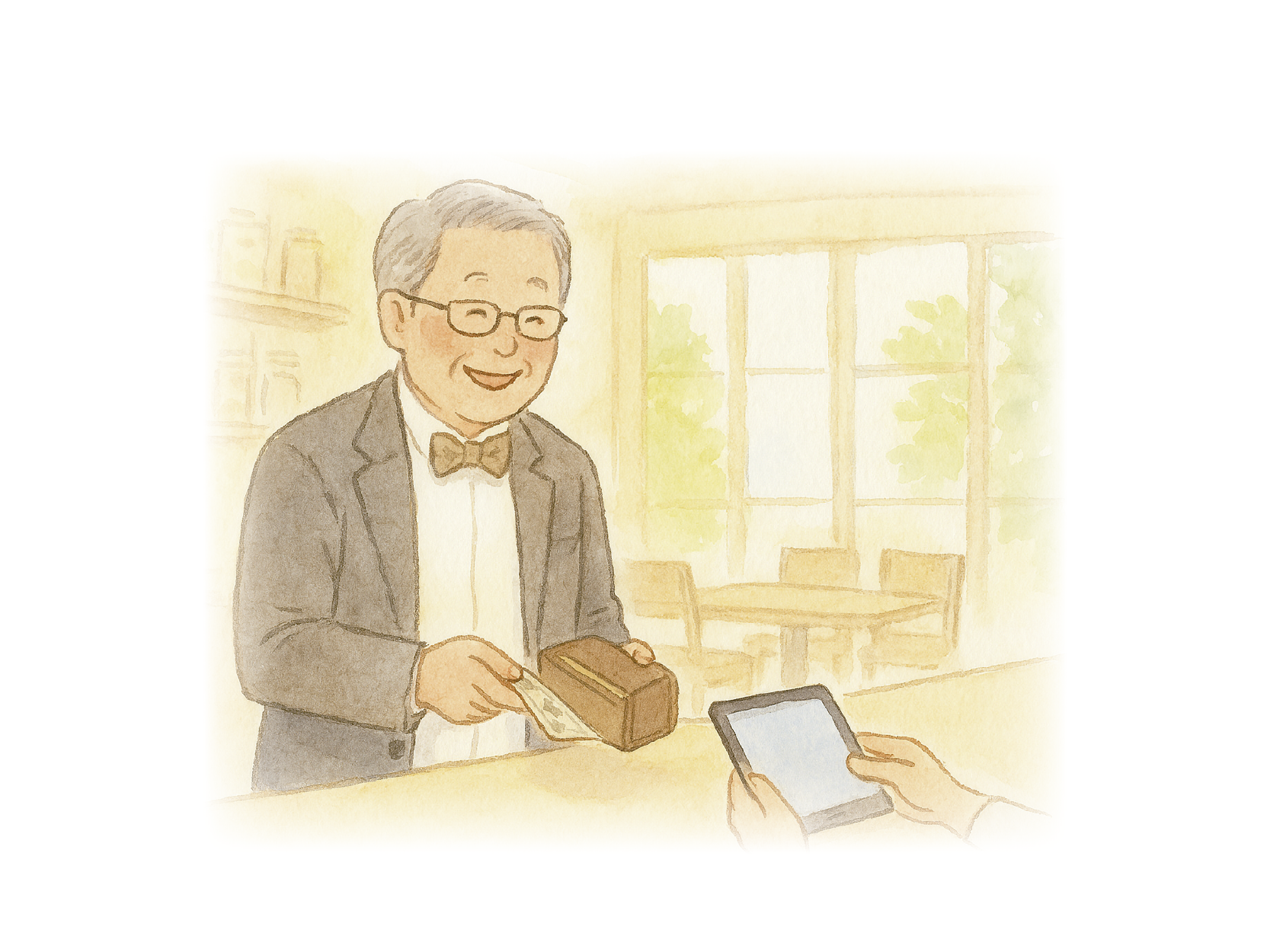

#売買は対等

千円を支払って千円分の物品やサービスを受け取れば、その売り買いは対等なはずです。しかし、あたかもお金を払った側が上であるかのような風潮に、世知辛くなったものだと思います。本来の原価に対して、過剰な広告費を充てるような製品や、クレームを一定の割合で必ず発生するコストのように見込んで商品設計をするような企業の体質も、関係性を歪めているとも言えます。消費者の多くも、それに慣れ、疑問を抱かなくなってしまったのかも知れません。対等な関係は互いに見識や気配りが求められます。このバランスが崩れるとクレームも過剰になるのでしょう。接待が謝意を含んだ社交ならばともかく、接待されたから買うという姿勢ならば、どこか情けなさを感じます。必要を見極め、適正対価を支払っての売り買いならば対等で尊大になる必要も、へりくだる必要もなく、売ったか買ったかで上下が決まるという発想に根拠がないのです。料理屋さんを出る時に「ご馳走さま」、バスやタクシーを降りる時には「ありがとう」と言うように、売っても買っても互いを尊重し合う習慣は、それが自然な関係であり、良いものだと思います。(文・正木)

#恩回しのすすめ

「恩返し」は美徳とされ、感謝の気持ちを形にする行為ですが、その善意は当事者間だけで完結してしまいがちです。英語に「ペイフォワード(Payitforward)」という言葉があります。直訳すると「前へと払う」となりますが、これは受けた親切を別の誰かに手渡しながら、感謝の気持ちを未来へとつないでいく考え方です。この考え方は映画『ペイ・フォワード』でも描かれ、多くの人の共感を集めました。仏教の「回向」は、自分の善行の功徳を他者に対して差し向ける行為であり、広く他人や亡き人にその功徳を手渡すというものです。それぞれ異なる背景や価値観を持ちながらも、「自分の行為が他者のためになる」という考えには共通点があります。どちらも見返りを求めず、善意が静かに広がっていく姿勢が魅力です。時に自分を越え、時に誰かに返し、また別の誰かへと手渡していく。誰かのためにしたことが、さらに別の誰かをも支えていく。そんな循環の中に、真のやさしさや豊かさがあるのではないでしょうか。それぞれの文化が育んだ「善意のかたち」を知ることも、人との関係をより広く豊かにしてくれる手がかりとなりそうです。(文・正木)

#自分軸ってどこ?

若者と話す機会があって驚いたのは、大学に入ったばかりなのに、もう就職の心配をしていることです。「先の見えない」は「未来」を不安視する際の枕詞のようで、コロナ禍においてもよく聞きましたが、まるでそれ以前は見通せていたかのようで無責任だと思っていました。当たり前のことを殊更に言って不安を共有して(皆んな一緒だと)安心を得るという心理は錯覚でしかなく意味はありません。未来がどうなるかは、どうせわからないのです。なのに、未来を予測することに躍起になる人は多い印象です。どこのチームが優勝するか、くらいのことを楽しむならば良いのですが、安心の先取りを求めるような未来予想は要注意だと思います。保険会社の業績は安定していて、学生からは人気の就職先でもあります。保険会社を儲けさせるくらいならば良い方ですが、投資詐欺に遭う遠因はここにあります。 若者には「未来を予測するより、予期せぬことに対処することの方が大切だし、それが求められている」と伝えました。わからないから、決めて良いのだし、そうなるように努力して、その結果に対して責任を取れば良いだけ…だと思います。(文・正木)

#後で調べるより、今考える

社内外の会議で、若者が黙ってメモをとる姿をよく見かけます。どうやら「後で調べよう」と考えているようです。その真面目さは頼もしい一方で、自信のなさにも映ります。たとえ未熟でも、既にある経験や知識を総動員して「いま、この瞬間に考え、言葉という成果を示す」ことに意味があります。正解を求める教育を受けた若者が、つい見落としがちなのは、会議の、互いの考えを交わし合って新しい気づきを育てる場としての価値です。そこから議論が広がり、本人だけでなく周囲にとっても学びとなります。これは、私のような年長者にとっても教訓を含んでいます。経験を今に照らすことなく、答えを決めつける根拠にしてはいないか。年齢を重ね、増えた思い出のアルバムに残る風景はすでにそこには存在しません。けれども、その時々に感じ考えたことは確かに生きており、それを今の言葉として紡ぐとき、経験は豊かさとなり、未来の誰かに活かされるのだと思います。(文・正木)

#喜んで支払う

お金を受け取ると嬉しいものですが、支払うときはどうでしょう。気が重いと感じるなら、その理由を自問してみてはどうでしょうか。「いくら稼いだか」より、「何に使ったか」で人の価値が決まる。そう考えると、お金にどんな意味を持たせるかは、自分次第ということになります。私は、払うと決めたらサッと払うように心掛けています。お金は、良い商品やサービスへの「支持」や「応援」、「感謝」の気持ちの表れです。だからこそ、気持ちよく支払いたいのです。ときには、縁を切るような気持ちで支払うこともありますが、そんなときでも、感情に引きずられず静かにサッと。少し大袈裟かもしれませんが、お金の使い方は、資本主義社会における投票のようなものと考えてみることもできます。目先の謳い文句に惑わされずに、本質を見極めて使いたい。そうして素晴らしい商品やサービスで、自分の暮らしも社会もより良く、明るくなるなら、支払う瞬間にも誇らしい気持ちが芽生えるはずです。(文・正木)

#専有より共有 分かち合える豊かさ

錢屋カフヱーをはじめとして錢屋本舗本館には古いレコードプレーヤーや真空管アンプ、大型のスピーカーがあります。中古店で状態の良いものを見つけると、前の所有者がどれほどそれを大切にしてきたのか、そこに込められた思いのようなものを感じることがあります。だからこそ、今こうしてこの状態でここにあるのだ…と、会った事もない前の所有者に対する感謝の気持ちすら湧いてきます。それは、自分もこれを大切にして次の誰かに残さないといけないという気持ちに繋がります。

買ってしまえば自分のモノです。でも、今までそれを大切にしてきた人や、自分が手放した後も大切にしてくれる人らと、時を越えて共有する大切なモノなのだという感覚でいたいと思います。専有することが豊かだという思い込みに縛られたくはありません。むしろ共有する豊かさも大切にしたい価値観です。(文・正木)

買ってしまえば自分のモノです。でも、今までそれを大切にしてきた人や、自分が手放した後も大切にしてくれる人らと、時を越えて共有する大切なモノなのだという感覚でいたいと思います。専有することが豊かだという思い込みに縛られたくはありません。むしろ共有する豊かさも大切にしたい価値観です。(文・正木)

あなたにおすすめの情報